Macron fera toujours en sorte que la France soit le meilleur élève de l’Europe en matière de transition écologique.

Dans le domaine de la politique énergétique de l’Europe et de la France, la science est mise de côté au profit d’une idéologie verte élevée au rang de véritable religion.

Les conclusions du GIEC qui diffèrent d’ailleurs du contenu détaillé de leurs rapports, sont la bible, même si elles sont contestées par de nombreux scientifiques de renom.

Toute information qui dérive de la doxa officielle qui tient le CO2 d’origine humaine comme le responsable du réchauffement climatique, est stigmatisée et censurée par les grands médias.

Aucune étude sérieuse n’a été lancée après le black-out électrique qui s’est produit, il y a quelques semaines, en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France.

Pourtant des spécialistes expliquent cette gigantesque panne par la trop grande part des énergies renouvelables – donc intermittentes – dans le mix énergétique espagnol.

Trois jours avant la panne, le premier ministre espagnol fanfaronnait en clamant que l’Espagne était alimentée à 100 % par le solaire et l’éolien. Au moment de la panne, ce taux était de 80 % et c’est l’instabilité de ces énergies qui a entrainé la panne monstre.

Si la France, constatant l’instabilité du réseau espagnol, n’avait pas coupé le lien trans-pyrénéen entre l’Espagne et la France, c’est tout le réseau électrique européen qui risquait de s’effondrer !

Mais aucune étude n’a été lancée en France pour analyser les causes de la panne et en tirer les conséquences sur le mix énergétique français !

Voici un article de Contrepoints.org, édité par l’IREF, qui fait état d’une étude britannique sur la rentabilité des énergies renouvelables, autre point litigieux de la transition énergétique.

Cette étude est très longue car très argumentée. Difficile à résumer, je la relaye complète, ce qui me parait utile au moment où le gouvernement vient de publier en douce la feuille de route de la PPE3 (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) qui propose d’engager 300 milliards d’euros dans les éoliennes et les panneaux solaires … et de doubler la facture d’électricité des Français et des entreprises.

L’étude anglaise conclut que ce projet est aberrant et qu’il conviendrait que la France décide d’un moratoire sur les énergies renouvelables et qu’elle jette la PPE3 à la corbeille !

Le vrai coût de la course à la neutralité

carbone en Grande-Bretagne

Un rapport sur le véritable coût actuel et prévisible des politiques « net zéro » a été présenté en mai dernier à la Chambre des lords et au « shadow government » conservateur par Kathryn Porter, consultante en énergie. Ce rapport met à mal la version officielle du gouvernement britannique selon laquelle les prix élevés de l’électricité seraient liés au gaz et le net zéro permettrait de faire baisser la facture. (Rapport PDF, résumé technique). En réalité, il s’agit de politiques très coûteuses et totalement inutiles, qu’il ne faut surtout pas reproduire en France.

Ce rapport est important car si la France continue sur sa trajectoire actuelle de déploiement des énergies renouvelables, elle atteindra le même niveau que le Royaume–Uni durant la prochaine décennie, et connaîtra d’ici 5 à 10 ans exactement les mêmes problèmes que ceux mentionnés par Mme Porter. Aussi cet article en propose-t-il un résumé, assorti de quelques analyses complémentaires.

I – Le gaz n’est pas responsable des prix élevés de l’électricité chez le client final

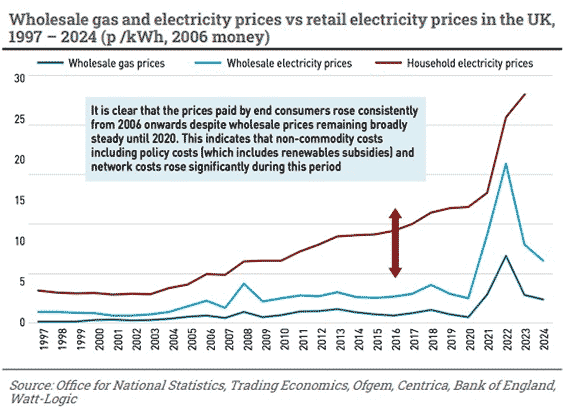

En Grande-Bretagne, le gaz joue un rôle important dans la production électrique, et donc dans la formation du prix de gros de l’électricité, c’est-à-dire le prix d’achat en sortie d’usine aux producteurs avant distribution au client final, corrélé à 93 % au prix du gaz. Mais la musique est totalement différente une fois l’électricité distribuée aux clients finaux.

À partir de 2006, les prix de gros et les tarifs finaux de l’électricité divergent fortement (figure ci-dessous). Si les premiers sont restés stables sauf lors de la pointe de la crise ukrainienne, l’écart s’est pour l’essentiel creusé avant cette crise, indépendamment du prix du gaz.

Si les marges historiques avaient été maintenues, les ménages auraient économisé £ 218 Mds (valeur 2025).

C’est nettement plus que l’impact de la crise du gaz de 2021-2023, estimé pour eux à 75 Mds.

Puisque le gaz n’a eu d’influence sur le prix final de l’électricité qu’entre 2021 et 2023, c’est que, depuis 2006, autre chose a fait monter ce prix au détail. Les comptes de l’OFGEM (le régulateur de l’énergie britannique) montrent que 10 dispositifs de soutien aux renouvelables ou à l’électrification des usages (c’est-à-dire le remplacement d’autres énergies par l’électricité dans la vie courante ou l’industrie) ont été intégrés dans les factures.

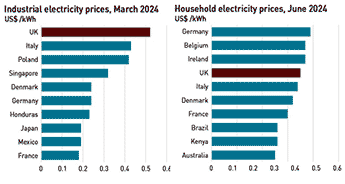

Résultat, le Royaume-Uni a les prix les plus élevés du monde, pour l’industrie comme pour le grand public.

II – L’impact des renouvelables sur les factures

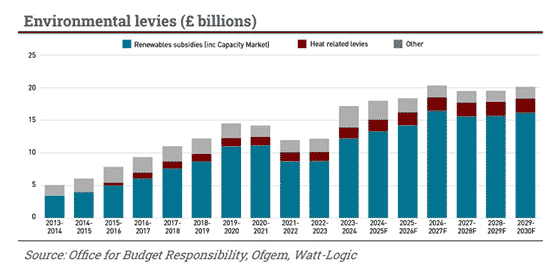

L’écart croissant entre prix de gros et prix finaux s’explique ainsi : les subventions aux ENR, en place depuis 1990, sont désormais financées via 10 dispositifs (tarifs fixes de rachat, contrats CFD – pour « contrat de différence » – rémunérant la différence entre prix de gros et prix minimal de rachat, etc.) Le coût total de ces dispositifs est passé de £5 Mds en 2013 à 17 Mds en 2024 et devrait atteindre 20 Mds en 2030, soit £700 (€810) par ménage.

Tous ces dispositifs voient leurs coûts intégrés dans les factures finales d’électricité. Ils peuvent être regroupés en 3 familles : les aides aux renouvelables intermittentes, directes ou indirectes, les aides à l’électrification du chauffage et les aides à l’efficacité énergétique. Les aides aux renouvelables représentaient environ 60 % du total en 2013 et pourraient atteindre 80 % en 2030. Paradoxalement, la crise du gaz de 2021-2023, en augmentant le prix de gros de l’électricité, a permis de réduire les paiements au titre des CFD. Malgré tout, les subventions aux ENRi ont tout de même atteint 8 Mds annuels ces années-là.

Les raisons de ces surcoûts sont bien connues des techniciens mais peu expliquées au grand public.

- Surcapacités : les ENRi ont un facteur de charge faible (de 10 % pour le solaire en UK, à 35 % pour l’éolien offshore) et donc pour produire la même quantité d’électricité, il faut installer plus de puissance nominale.

- Backup : quand les ENRi ne produisent pas (périodes sans vent ou soleil, pas rares en Europe), il faut maintenir des sources d’énergie pilotables. Maintenir deux systèmes de production là où un seul des deux remplirait parfaitement la même mission ne peut qu’augmenter très fortement les coûts de système. A noter que le stockage de l’électricité de longue durée, parfois évoqué comme possible substitut au backup, est aujourd’hui une chimère du fait de ses coûts prohibitifs.

- Équilibrage du réseau : les caprices de la météo peuvent provoquer des chutes de production brutales des renouvelables. Les gestionnaires de réseau doivent donc faire appel à des dispositifs de stockage de courte durée (principalement des fermes de batteries) au coût très élevé (un exemple) pour stabiliser la production et éviter les blackouts.

- Coûts de connexion liés à la faible densité énergétique : là où une centrale classique,requiert un seul point d’accès au réseau de transport, une usine renouvelable composée de plusieurs dizaines de turbines distantes nécessite des coûts de regroupement et de connexion très élevés, surtout dans l’offshore ou le prix des câbles sous-marins et de leur atterrage peut atteindre des milliards (exemple Français).

- Coûts de mise à niveau du réseau : l’extrême décentralisation de la production (chaque toiture de maison individuelle peut devenir un producteur d’électricité) nécessite une mise à niveau importante des réseaux tant de transport longue distance que de distribution locale de l’électricité. L’OFGEM estime le coût annuel des postes « connexion » et « mise à niveau du réseau » à 372 £ sur la facture de chaque foyer en 2025. De plus, du fait des budgets alloués à de nouvelles lignes électriques, l’entretien du réseau existant est négligé, et le rapport estime qu’il s’agit d’une autre bombe à retardement mal prise en compte par les estimations officielles de coûts futurs. Cette crainte est largement confirmée par l’observation de ce qui se passe aux Pays-Bas, où la mise à niveau du réseau exigée par les contraintes spécifiques aux ENR est estimée à 200 milliards d’euros pour 2040, et où, faute de pouvoir effectuer ces investissements rapidement, le pays connaît une pénurie de capacité de nouvelles connexions au réseau, ce qui nuit fortement à son économie.

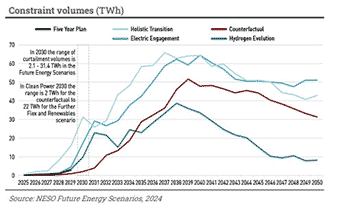

- Coûts d’arrêt forcé (curtailment) des centrales ENRi : lorsque la puissance installée excède la consommation moyenne et que la météo est favorable à la production, la valeur de l’électricité produite devient négative et il faut forcer l’arrêt de certaines centrales. Les contrats des ENR prévoient généralement une compensation en cas d’arrêt forcé. Ainsi, par exemple, le parc écossais SeaGreen, depuis sa mise en service fin 2023, a reçu plus de compensations pour fermeture que de rémunération pour son électricité produite. Sur l’ensemble du royaume, ces coûts de curtailment (réduction) sont passés de 0.5 Md£ à 1.9 Md£ de 2018 à 2024, soit 25% d’augmentation en moyenne par an !Or, ils sont encore appelés à exploser dans les années à venir, avec l’augmentation des capacités ENRi prévue, et ce quel que soit les scénarios, y compris les plus optimistes (cf. figure ci-dessous). Ils ne pourraient baisser qu’à partir de 2038, à condition qu’une filière de stockage des surplus voie le jour. Malheureusement, tant dans le domaine de l’hydrogène que dans celui des batteries, aucune perspective de déploiement de stockage à grande échelle à un prix réaliste n’est envisageable dans cet horizon de temps.

III – Les énergies renouvelables vont-elles devenir moins chères ?

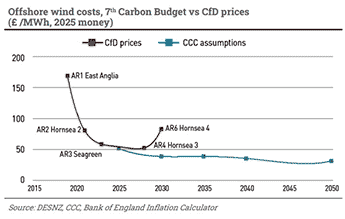

Les prévisions du Comité du changement climatique (CCC) britannique tablaient sur une réduction régulière des coûts de l’éolien off shore. Les récents appels d’offres démentent cette prévision. Les montants de CFD demandés par les opérateurs sur la dernière vague de mise en concession de nouveaux parcs (horizon 2030) ont fortement augmenté (cf. figure ci-dessous).

Le rapport Porter constate que les coûts en capital et les coûts opérationnels des exploitants éoliens ont été sous-estimés, et les facteurs de charge réels surestimés. La baisse des prix au MW installé, observée dans la décennie 2010, est bel et bien stoppée, ; les fabricants d’éoliennes géantes ont augmenté leurs tarifs de 20% depuis 2023, après avoir subi de fortes pertes, liées à leurs obligations de garantie sur des équipements qui se sont révélés beaucoup moins fiables que prévu. Du coup, si ces fabricants commencent à redresser leurs comptes, la perte est transférée aux exploitants, lesquels demandent une réévaluation des CFD existants et augmentent leur prix sur les appels d’offres les plus récents. Certains projets, dont le CFD attribué il y a quelques années n’a pu être augmenté, ont été purement et simplement abandonnés par leur promoteur, car jugés anti économiques.

Le rapport pointe également la nécessité prochaine de remplacer nombre d’équipements de première génération qui arriveront en fin de vie. Ces coûts s’ajouteront à ceux du déploiement de nouvelles capacités.

La justification, pour leur octroyer des subventions à leur naissance, était que les filières éolienne et solaire atteindraient leur maturité et donc leur autosuffisance économique en une ou deux décennies et n’en auraient ensuite plus besoin. Force est de constater que nous en sommes très loin.

IV – Chère, très chère tonne de CO2 …

L’idée que le vent et le soleil sont « gratuits » occulte les coûts massifs des équipements capables de récolter ces énergies naturelles, du réseau et des backups. Le Royaume-Uni, nous l’avons vu plus haut, aurait économisé £220 Mds (valeur 2025) s’il avait gardé un système électrique basé sur le gaz.

« Mais cela n’a-t-il pas permis d’économiser des émissions CO2 ? », sera-t-il rétorqué. La réponse est « oui, mais à quel prix ? »

Le gaz s’est imposé massivement en Grande-Bretagne entre 1990 et 2020, et le charbon a quasi disparu. Une substitution intégrale du charbon par le gaz en 30 ans, sans addition d’ENR, aurait déjà pu éviter l’émission d’environ 1.5 Gt de CO2 en cumulé pendant cette période.

L’émergence des ENRi (de pratiquement zéro en 2004 à 100 TWh en 2024) a permis d’économiser environ 450 Mt de CO2 supplémentaires (sur 20 ans) en plus de ces 1.5Gt. Les ENRi ont donc joué un rôle moins important que le remplacement du charbon par le gaz de ce point de vue, et 450 Mt économisées pour un coût global de £220 Mds placent le coût de la tonne économisée à £489 (562 € ou 658 USD). Soit plus de 12 fois l’estimation du coût social de la tonne émise par l’administration Biden aux USA, elle-même plus élevée que la moyenne des nombreuses études académiques sur le sujet, compilées par l’économiste néerlandais (et auteur principal d’un chapitre économique du rapport du GIEC 2013) Richard Tol, et jugée trop élevée par l’administration Trump.

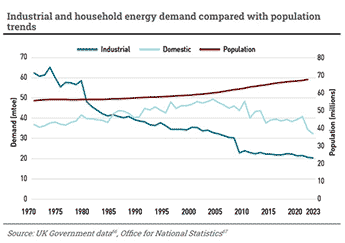

Ajoutons que la baisse de la consommation électrique anglaise semble principalement liée à une chute de la consommation industrielle, comme le montre le graphique ci-dessous, marquée par un palier brutal entre 2005 et 2010. Les prix élevés de l’énergie industrielle sont un facteur important de cette diminution.

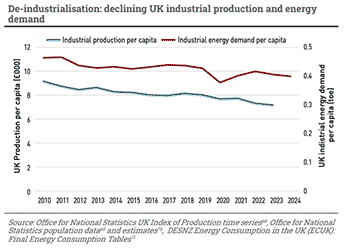

Depuis 2010, la baisse de la consommation électrique industrielle s’est soldée par une baisse de la production industrielle, laquelle a été essentiellement délocalisée vers l’Asie.

On observe également que la croissance annuelle du PIB par habitant lors des deux derniers cycles haussiers entre deux crises, à savoir 1991-2007 et 2009-2019, s’établit à 2.2% par an dans la première période et seulement 1.3% dans la seconde. Corrélation n’est pas causalité, mais a minima, l’introduction des ENR de façon largement subventionnée n’a pas engendré la miraculeuse « croissance verte » tant vantée par certains politiciens.

Conclusion : une politique très coûteuse et totalement inutile, à ne pas reproduire en France

Le Royaume-Uni ne représente que 0,8 % des émissions mondiales : son sacrifice économique a donc un effet absolument négligeable sur le climat. La signature thermique globale des 450 Mt économisées par les ENRi est de l’ordre de -0.00012°C ( -1,2 dix-millièmes de degré Celsius), selon les données du GIEC (Rapport AR6, résumé pour décideurs du sous groupe numéro 1 : valeur médiane de 0.45°C pour 1000 Gt nettes émises, correspondant à environ 60% des émissions brutes, le reste étant absorbé par les puits de carbone naturels). Ce n’est mesurable par aucun thermomètre. Dans le même laps de temps (depuis 2004), l’Asie a augmenté ses émissions de 11 milliards de tonnes en année pleine, soit une augmentation cumulée d’environ 110 milliards de tonnes, 244 fois l’économie permise par les ENR britanniques, pour une signature thermique additionnelle d’environ 3 centièmes de degré Celsius.

Il est donc stupide, pour le Royaume-Uni, de continuer à appauvrir sa population et faire fuir ses entreprises, pour un résultat climatique quasi nul contrebalancé plus de 200 fois par le développement de la consommation d’énergie et des émissions en Asie, et peut-être demain en Afrique.

Cette conclusion s’applique également à la France, qui, fort heureusement, est moins avancée que la Grande-Bretagne dans le déploiement de surcapacités renouvelables. Il convient donc que le gouvernement français, à la lumière de ces conclusions, reconsidère son point de vue et stoppe le déploiement d’énergies renouvelables intermittentes supplémentaires au sein de la future loi de programmation pluriannuelle de l’énergie.

Vincent Bénard pour Contrepoints.org.

Suivre @ChrisBalboa78