Concernant l’énergie, la composition du second gouvernement Lecornu m’inquiète énormément notamment à cause du profil de deux de ses membres :

– Le ministre de l’Economie Roland Lescure,

– La ministre de la transition écologique Monique Barbut.

Le premier est le père du calamiteux Plan Pluriannuel de l’Energie (PPE3) quand il était ministre délégué à l’industrie et à l’énergie. Ce plan, combattu vivement par les Gueux d’Alexandre Jardin, veut multiplier le nombre d’éoliennes terrestres par quatre et celui des éoliennes en mer par … cinquante !

Il en coûtera en plus 300 milliards aux contribuables français !

Quant à Monique Barbut, ancienne présidente du WWF, elle a toujours été une ennemie déclarée du nucléaire et a même intenté des actions en justice à Bruxelles contre sa classification dans la taxonomie verte de l’UE.

On mesure toute l’incohérence de Macron quand on sait que cette anti-nucléaire va succéder à Agnès M Pannier-Runacher qui était en train de relancer la filière nucléaire, elle-même ayant succédé à Elisabeth Borne qui voulait fermer 12 réacteurs nucléaires !

Les Gueux doivent se remobiliser !

Alexandre Jardin va devoir repartir au combat car, avec ces deux nominations, il y a grand danger que la PPE3 soit promulguée par décret sans débat au Parlement !

Pour se rassurer, on peut penser que le gouvernement ne tiendra pas assez longtemps pour que ces deux personnes aient le temps de faire des dégâts !

Mais pour une fois, c’est pire en Allemagne qu’en France !

Les Allemands commencent à mesurer les conséquences calamiteuses des dernières décisions d’Angela Markel, aussi bien dans le domaine de l’immigration avec l’entrée de 1,5 million de Syriens en 2015, que dans celui de l’abandon de leur filière nucléaire.

Sur ce dernier point les experts promettent aux Allemands une explosion de leur facture d’énergie et … des pénuries d’électricité !

Voici un article de The Epoch Times qui décrit ce qui arrive aux Allemands.

Cet article étant relativement long, j’ai demandé à ChatGPT d’en faire une synthèse en une quinzaine de lignes qui sera suivi de l’article intégral.

1 – Synthèse de l’article

L’ancien sénateur et expert en énergie Fritz Vahrenholt dresse un constat alarmant sur l’avenir énergétique de l’Allemagne. Selon lui, la combinaison de la fermeture progressive des centrales à charbon et lignite et du développement accéléré des énergies renouvelables met en péril la sécurité d’approvisionnement. Sans nouvelles capacités réglables, notamment des centrales à gaz, le pays s’exposerait dès 2030 à des pénuries d’électricité lors des périodes sans vent ni soleil. Or, les fabricants de turbines sont déjà saturés de commandes mondiales, rendant improbable la construction rapide des infrastructures nécessaires.

Parallèlement, le coût du CO₂ et les nouvelles taxes envisagées alourdiraient la facture des ménages (hausse estimée à plus de 50 %) et fragiliseraient davantage l’industrie, déjà soumise à une flexibilité jugée irréaliste. Les secteurs énergivores – métallurgie, chimie ou verre – seraient contraints d’adapter leur production aux conditions météorologiques, menaçant leur compétitivité.

Vahrenholt critique une politique qu’il juge « idéologique » et déconnectée des réalités industrielles.

Il déplore que l’Allemagne sacrifie sa stabilité énergétique au nom de la transition verte, tandis que le reste du monde continue d’accroître sa consommation de charbon, pétrole et gaz. Selon les données du Stockholm Environment Institute, les engagements de l’accord de Paris sont largement ignorés, et les émissions mondiales poursuivent leur hausse.

En conclusion, l’auteur affirme que la politique énergétique allemande n’aura qu’un effet marginal sur le climat global, mais un impact majeur sur le niveau de vie national.

2 – Article de The Epoch Times intégral

En Allemagne, une hausse du prix de l’électricité de 50 % et l’effondrement de la sécurité d’approvisionnement sont à prévoir

Dans un article d’invité, l’ancien sénateur de Hambourg pour l’environnement , le Prof. Fritz Vahrenholt, évoque notamment la sécurité d’approvisionnement, la hausse des prix de l’électricité en Allemagne, les conséquences pour l’industrie et les ménages ainsi que l’état et l’évolution de la transition énergétique dans le monde.

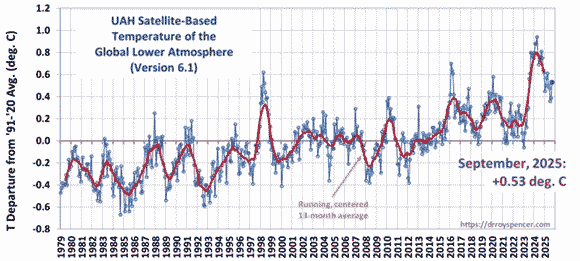

L’écart de la température moyenne mondiale par rapport à la moyenne à long terme des mesures satellitaires était de 0,53 °C en septembre. Cette différence est légèrement supérieure à celle observée en juillet et en août, qui affichaient respectivement 0,36 °C et 0,39 °C, les écarts les plus faibles depuis plus de deux ans.

Malgré cette légère hausse, la tendance au refroidissement qui perdure depuis plus d’un an reste intacte. Pour cet hiver, l’Administration nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA) anticipe toujours l’apparition d’une phase froide « La Niña » dans le Pacifique, ce qui entraînera une nouvelle baisse des températures mondiales. J’ai déjà abordé les liens entre les courants marins et les températures dans des publications précédentes.

La sécurité d’approvisionnement électrique de l’Allemagne ne sera plus garantie à l’avenir

À chaque nouveau parc éolien ou nouvelle installation solaire, la sécurité d’approvisionnement se fragilise tant que les centrales fiables et réglables continuent d’être fermées. L’Agence fédérale allemande des réseaux (Bundesnetzagentur) estime que d’ici 2031 toutes les centrales à charbon et lignite seront retirées du réseau. Alors, pendant les périodes de calme éolien – qui représentent un tiers des heures annuelles – et en l’absence d’ensoleillement en hiver, l’alimentation électrique de l’Allemagne ne sera plus assurée.

Comme le gouvernement persiste à pousser sans frein le développement des énergies renouvelables et à imposer aux centrales à charbon des coûts croissants via le prix du CO₂, un effondrement de la sécurité d’approvisionnement en Allemagne serait inévitable d’ici 2030.

Jusqu’alors, l’Agence fédérale des réseaux prévoit des prix de 120 euros la tonne de CO₂. À ce moment‑là, les exploitants de centrales à charbon ne pourront plus exploiter leurs installations de façon rentable. Même l’agence dirigée par Klaus Müller (Verts) indique dans son rapport sur la sécurité d’approvisionnement :

« La sécurité de l’approvisionnement en Allemagne est garantie uniquement si, d’ici 2035, des capacités réglables supplémentaires de 22.400 MW (scénario cible) à 35.500 MW (transition énergétique retardée) sont construites. »

En d’autres termes : sans nouvelles centrales fiables, rien n’y fera. Des centrales à gaz coûteuses pour l’Allemagne aux dépens d’autres ? D’ici 2030 il manquera déjà 17.000 à 21.000 MW, soit l’équivalent de 40 centrales à gaz. D’ici 2035, il en faudrait au moins 70.

Ces centrales à gaz ne pourront toutefois pas être construites dans les cinq prochaines années.

Il n’existe mondialement que trois fabricants majeurs de turbines à gaz : Siemens Energy (24 % de part de marché), GE Vernova (25 %) et Mitsubishi (22 %), qui détiennent ensemble plus de 70 % du marché. Tous ont des commandes complètes jusqu’en 2030. Ainsi, les 70 centrales allemandes prévues ne figurent même pas encore dans leurs programmes de production.

Deux causes principales de cette dynamique explosive

États‑Unis – D’ici 2028, environ 50 centrales à gaz seront construites pour répondre à la demande massive des nouveaux centres de données.

Pays en développement – La demande de centrales à gaz y augmente afin de satisfaire leurs besoins énergétiques. Le Vietnam, par exemple, prévoit 22 centrales à gaz d’une capacité totale de 22.000 MW d’ici 2030.

Le prix des turbines à gaz a triplé. L’Allemagne pourrait donc se tourner vers des turbines provenant de pays en développement, mais cela signifierait que le Vietnam, l’Indonésie ou le Pakistan reviendraient au charbon. Au final, remplacer le charbon par le gaz n’apporterait aucune réduction des émissions mondiales, surtout si l’Allemagne finance ces turbines à des coûts élevés. Mais qui s’attend réellement à une politique énergétique réaliste et réfléchie en Allemagne ?

Alors que d’autres nations utilisent les centrales à gaz pour soutenir leur croissance économique, le gouvernement allemand veut uniquement garantir la transition énergétique, une voie erronée, à des coûts astronomiques.

Pour financer cela, le ministre Merz envisage, selon la proposition de l’ancien ministre Habeck, d’instaurer une surtaxe sur l’électricité allant jusqu’à 2 centimes / kWh. Pour un foyer de deux personnes, cela représente 80 euros par an ; pour l’industrie manufacturière, c’est un désavantage supplémentaire dans la concurrence mondiale.

Double fardeau pour l’industrie allemande

Le rapport récent de l’Agence fédérale des réseaux indique déjà que l’industrie devra combler les lacunes de la politique énergétique en produisant autant que possible lorsque le soleil brille et que le vent souffle.

Peut‑être pensait‑on que ce plan absurde serait abandonné avec le départ des Verts du cabinet fédéral, mais les « marionnettistes verts » des hautes autorités, dont Klaus Müller à la tête de l’Agence, maintiennent le cap.

Dans le résumé du rapport, il est précisé que la sécurité d’approvisionnement ne pourra être atteinte que si la demande d’électricité devient flexible. Sans flexibilité, le besoin en capacités réglables supplémentaires, comme des centrales, augmentera davantage.

Parallèlement, sous le projet AgNES (procédure de consultation pour fixer les tarifs généraux du réseau), M. Müller et l’Agence poursuivent leur objectif de pénaliser les 560 entreprises allemandes qui fonctionnent 24 h / 24 et 7 j / 7 à pleine capacité, tout en favorisant celles qui adaptent leur production aux conditions météorologiques.

Ces entreprises – chimie, métallurgie, papeterie, verrerie, agroalimentaire – bénéficiaient jusqu’ici d’un « rabais de charge de base », soit 1,42 milliard d’euros, crucial pour l’industrie de base. Ce rabais doit disparaître alors que les coûts du réseau, liés à l’expansion nécessaire à la transition énergétique, vont grimper : +7 ct / kWh pour l’industrie et jusqu’à +20 ct / kWh pour les ménages.

Ces chiffres proviennent d’une étude récente de l’Institut d’économie de l’énergie de l’Université de Cologne. Ils indiquent que le reste de l’industrie serait détruit et que les foyers seraient soumis à une hausse de tarif de plus de 50 %.

Protection de l’environnement uniquement quand le soleil et le vent soufflent ?

Des secteurs comme la production de cuivre, de verre ou les data‑centers ne peuvent fonctionner en mode intermittent. Dans l’industrie métallurgique, un tiers de l’électricité sert aux installations de protection environnementale (filtration des gaz, traitement des eaux). Doit‑on couper les filtres électriques quand le soleil ne brille pas ?

L’Agence fédérale des réseaux reconnaît désormais la faiblesse de sa planification et propose que les industriels installent des batteries pour lisser les fluctuations du réseau. Autrement dit, parce que la politique a permis la mise hors service des centrales fiables et que les éoliennes et panneaux solaires, exonérés de frais de financement du réseau, ne fournissent qu’une énergie intermittente, les usines doivent investir des centaines de millions d’euros dans des batteries afin d’assurer leur propre alimentation fiable ?

Comme le disait le directeur de Kali & Salt lors d’une interview :

Sur les marchés financiers, on nous demande parfois si nous sommes fous de produire en Allemagne. Cette folie, c’est la politique énergétique allemande.

L’Agence fédérale des réseaux dépend du ministère fédéral de l’Économie.

Combien de temps la ministre de l’Économie, Katharina Reiche, est‑elle prête à laisser M. Müller enfoncer encore davantage le clou dans le cercueil de l’industrie allemande ? Combien de temps le chancelier restera‑t‑il les yeux fermés pendant que, sous son mandat, l’industrie allemande est sacrifiée sur l’autel vert de la transition énergétique ?

Dix ans après l’accord de Paris , la consommation mondiale de charbon, de pétrole et de gaz en hausse incontrôlée

Juste avant la conférence climatique au Brésil, le Stockholm Environment Institute publie un bilan décourageant : hormis l’Allemagne et l’Europe, quasiment aucun pays ne respecte ses engagements pris dans l’accord de Paris. Sur les 195 États signataires, seuls 15 avaient soumis leur rapport à la date fixée du 10 février 2025. Après un délai supplémentaire en septembre, ce chiffre n’était plus que 70.

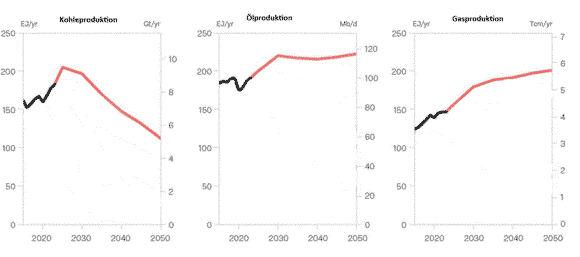

L’essentiel des nations continue d’augmenter leur utilisation de charbon, de pétrole et de gaz. D’ici 2030, les rapports prévoient une hausse mondiale de 30 % du charbon, de 25 % du pétrole et de 40 % du gaz par rapport à 2015.

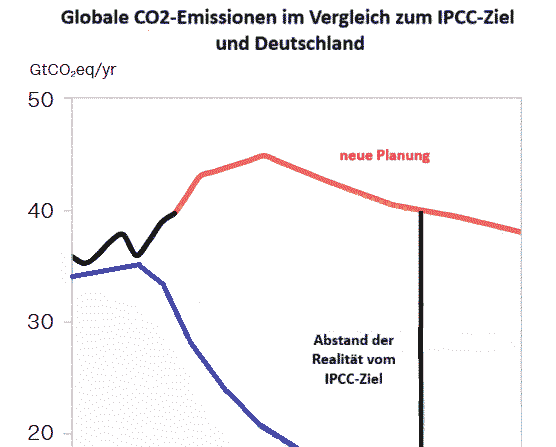

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat (GIEC) espérait réduire les émissions mondiales de CO₂ de 45 % d’ici 2030 par rapport à 2010. Aujourd’hui, elles continuent d’augmenter. Les données ne tiennent pas compte du retrait des États‑Unis de l’accord de Paris.

L’Inde, quant à elle, devrait augmenter ses émissions de CO₂ de 25 % dans la décennie à venir, 70 % de son électricité étant produite à partir du charbon. La Chine verra également ses émissions croître ; son nouveau plan quinquennal prévoit plusieurs centaines de nouvelles centrales à charbon.

Deux remarques concernant le graphique :

J’ai ajouté les émissions allemandes aux données du Stockholm Institute.

La courbe de 1,5 °C du GIEC repose sur des modèles climatiques qui supposent à tort que le réchauffement des 150 dernières années provient à 100 % de l’augmentation du CO₂ atmosphérique.

Pour les vingt dernières années, l’effet de serre du CO₂ n’a contribué qu’à 20 % du réchauffement ; 80 % proviennent de l’augmentation directe de l’ensoleillement due à la diminution de la couverture nuageuse. Ainsi, les courbes du GIEC doivent être examinées avec la plus grande prudence.

En résumé : selon les plans des 195 pays, le monde consommera en 2050 environ 30 % de pétrole et 60 % de gaz de plus qu’aujourd’hui, tout en réduisant le charbon de seulement 25 % par rapport à 2020.

La politique énergétique allemande ne changera rien à cette trajectoire. Seul le niveau de vie des citoyens allemands évoluera.

Fritz Vahrenholt pour The Epoch Times.

Suivre @ChrisBalboa78