J’ai consacré de nombreux articles au réchauffement climatique pour y exprimer mes doutes sur la responsabilité des activités humaines dans ce phénomène.

Il n’y a plus que l’Europe et le GIEC pour croire à cette fable alors que de nombreux chercheurs ont montré, à partir des calottes glaciaires extraites au pôle, que le gaz carbonique (CO2) est une conséquence du réchauffement climatique et non sa cause !

Je recommande à toux ceux qui ont encore des doutes de consulter les travaux de l’Association des climato-réalistes dont le site web regorge d’informations sources et argumentées.

A titre d’exemple, voici un article de ce site qui tirent des leçons du black-out qui a frappé l’Espagne il y a quelques jours :

Premières leçons de l’écroulement

du réseau électrique espagnol

Le 28 avril 2025, à 12h32, le réseau électrique espagnol s’est littéralement écroulé en quelques secondes, laissant l’essentiel du pays – et du Portugal – sans électricité pendant une quinzaine d’heures. Il est important de comprendre le pourquoi et le comment de ce fiasco.

Il est intervenu quelques jours seulement après les cris de triomphe du gouvernement espagnol relatifs au poids inégalé des renouvelables intermittents dans ce pays.

Ce qui a incité les analystes à chercher des causes du côté de l’éolien et du photovoltaïque. Le puissant lobby des renouvelables a bien senti le danger. Il a immédiatement expliqué le fiasco du réseau par un « phénomène de chaleur climatique exceptionnel » ; c’était un mensonge grossier (aucune chaleur particulière n’a été enregistrée) qui a été rapidement démenti.

Le gouvernement espagnol a créé une commission d’enquête, présidée, pour plus de sûreté, par le (ou la) ministre de la transition écologique.

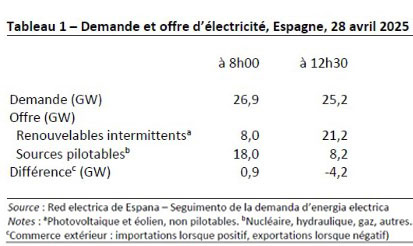

Pour en savoir un peu plus, on a cherché à comprendre ce qui s’est passé dans la matinée du 28 avril, en examinant les chiffres de la demande et de la production d’électricité en Espagne [1]. On les trouve, par pas de 10 minutes, dans l’équivalent espagnol de l’excellent « eco2mix » de RTE. Le tableau 1 ci-après en propose un résumé.

Le fiasco n’a rien à voir avec l’évolution de la demande d’électricité. Celle-ci a été parfaitement normale et conforme aux prévisions. Elle a augmenté à la fin de la nuit, atteint un modeste pic vers 8 heures, puis, comme le montre le tableau, diminué lentement ensuite.

L’évolution de la puissance de l’électricité intermittente est marquée par une très forte et très rapide augmentation (une multiplication par presque 3 en quelques heures). A 12h30, à l’heure du fiasco, les renouvelables représentent 70 % de la demande d’électricité. En réalité, l’augmentation de la puissance électrique photovoltaïque a été plus rapide encore : elle passe de zéro GW à 7 heures du matin à près de 18 GW à 11 heures, et reste à ce niveau jusqu’à 12h30. La puissance d’électricité éolienne, en revanche, a sensiblement diminué au cours de la matinée. C’et un effet du hasard. Elle aurait tout aussi bien pu augmenter, ce qui aurait entrainé une accélération de la puissance de l’électricité renouvelable encore plus violente que celle qui a été enregistrée.

En conséquence, le régulateur a été au cours de la matinée conduit à réduire – de plus de moitié – la production d’électricité des sources pilotables. Pas celle des centrales nucléaires, qui ne sont d’ailleurs guère pilotables en Espagne. Mais celle de l’hydraulique. Et plus encore celle du gaz.

Cette forte réduction n’a pas suffi à éponger l’afflux d’électricité solaire. L’Espagne a été amenée à exporter son électricité « excédentaire », à hauteur de 4 GW, ce qui est davantage que la puissance de ses cinq centrales nucléaires. Principalement vers la France. Probablement à un prix faible.

Ces données montrent bien que le niveau à la fois très élevé et très variable des renouvelables intermittents non pilotables est au cœur de la question des causes de l’effondrement du réseau.

Ces données ne permettent évidemment pas d’identifier le point précis du réseau qui a cédé. Ce pourrait être, par exemple, le câble de l’interconnexion avec la France. Espérons que les enquêtes engagées le diront. Mais l’essentiel n’est pas là. Il est dans le fait que les données disponibles montrent comment les renouvelables maltraitent les réseaux, leur demandent des changements radicaux instantanés, qui peuvent excéder leurs capacités, ou les user prématurément. C’est jouer avec le feu. Les réseaux et les régulateurs sont comme des jongleurs qui savent bien jouer avec deux ou trois boules, à qui on demande de jouer avec quatre ou cinq boules.

Une autre leçon à tirer de ce fiasco est que le problème posé par les renouvelables n’est pas seulement celui du risque du « pas assez d’électricité » mais aussi celui du risque du « trop d’électricité ». On s’est longtemps inquiété (à juste titre) du danger du « ni vent ni soleil », et de la nécessité de s’en prémunir par des investissements de secours dans des sources pilotables.

Mais on se rend compte maintenant que le danger du « trop de vent et trop de soleil » est au moins aussi grave, et sans doute plus difficile, et plus coûteux, à parer.

[1] Pour les non spécialistes de l’électricité (nombreux chez les journalistes et les politiques), il n’est peut-être pas inutile de préciser deux distinctions conceptuelles. La première concerne la distinction entre puissance et production ; la puissance, qui se mesure en Watts, et se rapporte à un instant, est un débit ; la production, qui se mesure en Watt-heures, et se rapporte à une période (un jour, ou un an), est une quantité d’énergie. Les deux concepts sont nécessaires pour apprécier la demande ou l’offre d’électricité, mais sont distincts, et ne doivent pas être confondus. La seconde concerne la distinction entre puissance théorique, et puissance effective. Une centrale électrique, lorsqu’elle fonctionne à plein régime, peut avoir une puissance de 100, mais en pratique il y a des moments où elle ne fonctionne pas du tout et a donc une puissance de zéro (la centrale nucléaire que l’on arrête pour la recharger, ou la centrale photovoltaïque la nuit). Lorsque l’on peut choisir la date des arrêts, on parle de centrales pilotables ; lorsque ces arrêts dépendent de la météorologie et sont aléatoires, on parle de centrales non pilotables.

Rémy Prud’homme pour l’Association des climato-réalistes.

Pour finir par une note humoristique :

@dieudonneofficiel Sauver la Planète _ Délire Écolo #Dieudonné #humour #sketch #talent #rire ♬ son original – Dieudonné Officiel

Suivre @ChrisBalboa78